チョイス1月号 復活第1章

復活にかける執念

文=大羽賢二、写真=松岡誠一郎/南条善則

ゴルフダイジェスト 2003年1月

復活というたった二文字を現実にする確率は、まったくもって天文学的数字にすら思えてくる。湯原信光の復活劇をつぶさに眺めていると、その思いはいっそう強くなる。

9月1日、久光製薬KBCオーガスタで、実に10年ぶりの優勝を飾った湯原だが、その優勝を祝福するよりも以前に、その復活に強い驚きとともに、敬意にも似た感慨を抱かざるを得ない。

「本当に復活したんだ」

それが、素直な感想である。

それにしても、日本を代表する稀代のショットメーカーと呼ばれながら、湯原のプロゴルファー人生は、病気や怪我との格闘であった。日大桜ヶ丘高時代は日本ジュニア連覇、日大に進み日本アマを獲得。倉本昌弘、羽川豊とともに「三羽烏」と注目を浴びて80年にプロ入りした湯原は、デビュー年となる81年には関東オープン、ジュンクラシックで2勝をマーク。83年にはフジサンケイクラシックも制し、着々と勝ち星を重ねていくかに見えた。

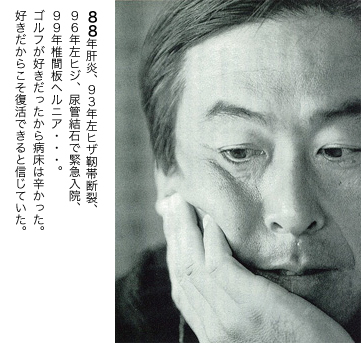

だが88年、肝炎に見舞われたことを皮切りに93年には左ヒザ靱帯断裂、さらにそれをかばううちに今度は背中が悪化。さらに96年には左ヒジ・・・・・・。この間、尿管結石で緊急入院したこともある。

とりわけ93年、シーズン前に断裂した左ヒザ靱帯の記憶は、皇太子ご成婚の祝賀ムードで日本列島全体を包んだ熱気とは対象的に、ひとり苛まれる孤独感とともに、今も湯原の脳裏には鮮明に残っている。

その前年の92年、札幌とうきゅうとヨネックスオープン広島に勝ち、デビューした81年以来の年間2勝をマーク、復活に狼煙をあげた湯原にとってはなおさらだった。

「このまま終わってしまうのか?」

という不安が、ゴルフ人生で初めて現実のものとして襲ったきた。3ヵ月ギプスで固定したために、筋力も落ち、やせ細った左足は、不安を助長するには十分だった。 それでも93、94年シーズンと、ぎりぎりの50位代ながら、シード権を守ったのは日本を代表するショットメーカーのなせる業でもあったのだろう。だが、 「イマイチ、自分のイメージしているボールが打てない。なんとかごまかしてゴルフをやっていたのだが、その苛立ちの方がボクには大きかった」

激痛と痺れ。

そして衰えていく自分に涙が止まらなかった。

95年は、優勝争いにも何度か顔を出し、賞金ランクも20位までに復活した。この年、スポーツ番組のキャスターを降板したのも、なんとか「自分のボールを取り戻したい」との思いからだった。しかし「ごまかしながらのゴルフ」の代償は大きかった。次第に背中の痛みを慢性化させ、左ヒジに激痛を走らせるまでになっていく。

そして96年1月・・・・・・。

「練習中、背中にバキッという音がした。自分の耳にもはっきりと聞こえました」

激痛が走り、その場かにかかみこんだまま動けなくなっていた。椎間板ヘルニアの発症だった。ごまかしながらのゴルフのために、酷使し続けた肉体が、とうとう悲鳴を上げたのだった。

その後、約2ヵ月にわたり、湯原は病院のベッドで過ごすことを余儀なくされた。「もうゴルフ以前の話でした。もう一度ゴルフができるとか、復活するんだという前に、人生で味わったことのない激痛でした。こむら返りというのが、あるじゃないですか。あれが24時間続くものと思ってください。激痛で眠ることもできなければ、食事だって喉を通らない。寝返りを打つことすらできない状態だったんです。」

自力でトイレに行くこともできなかった。トイレでは一度座れば、立ち上がることすらできなかった。夫人の付き添いなしでは、生きることすらままならない状態だった。

24時間、痛みと痺れが襲った。ステロイド剤を点滴し続けたのは、「ゴルフ以前」と湯原がいうように、点滴なしでは痛みに耐えられない状態だったためだ。副作用も覚悟の上だった。ゴルフのことを考えるより前に、襲い続ける痛みをどう受け止め、克服するかがすべての問題だった。

病院に何人もの友人が見舞ってくれては、励ましの言葉を与え続けてくれた。しかし、湯原の耳には慰めしか聞こえなかった。病院を見舞う友人たちの表情には、「湯原はこれで死んでしまうのではないか」という不安が現れていた。それは自分自身が、一番、わかっていたことでもあった。78キロあった体重は15キロ近くも落ち、何より夫人に「もう殺してくれ」と叫び続けたことも二度や三度ではない。 初めて入浴許可が下りた2ヵ月後、風呂の洗い場でとめどなく涙を流す湯原の姿があった。鏡に映る自分の姿。それを正視し、自分の体だと理解するまでに時間がかかった。自慢の筋肉は削げ落ちて、骨と皮だけの姿がそこにあった。「自分はこれで終わってしまうのか。」そう思うと、涙はとめどなく流れ続けた。

しかし、一方で、湯原はまったく別のことを考えていた。どうして自分はゴルフを始めたのだろう。周囲の反対を押し切ってまで、日大ゴルフ部を選び、そしてプロゴルファーになったのだろう。

だから耐え、頑張れた。

あれは、ゴルフを始めたばかりの小学生時代のことだった。近所の練習場に陳清波がやってきたことがある。加速しては伸び上がる弾道に、これが本物のゴルフかと魅せられた。勉強をしないとクラブを握らせてくれなかった父親。学校から帰ると、真っ先に宿題を終え、練習場にあるいはクラブ工房へと足を運んだ小学生時代が、懐かしくも輝かしく思い出された。牧野裕とともに慶応に入り、強豪日大を破るのだ、と意気込んでいた中学時代。だが後述する日大ゴルフ部監督の故・竹田昭夫に、「大学生と一緒に練習させてやる」の勧誘の言葉に、慶応義塾高の受験票を破り捨て、日大桜ヶ丘高を選んだあの日。母親に大泣きされながらも、日大を選んだ情熱とはなんだったのだろう。大学卒業を間近にして、やはり故・中部銀治郎との会話も思い出す。「おまえがプロになってしまったら、日本のアマチュアゴルフ界の未来は、いったいどうなってしまうんだ」

そんな言葉を真摯に受け止めながらも、プロの道を選んだあの日。考えれば考えるほど、湯原の中には、こんな確固たる思いが沸きあがってきた。

「オレはゴルフが誰よりも好きだったんだ。生活のためにゴルフをやるんじゃなく、面白そうだからゴルフにのめり込んだ。あの時代に戻りたい」

リハビリを開始したのも、ようやく痛みが和らぎ始めたその時期、腰に激痛が走ってから2ヵ月後の時期からである。リハビリといっても、夫人の付き添いで病院内を歩くことから始まり、2~3歩進んではかがみこむ、というところからのスタートだった。ようやく外に出られるようになったときも、夫人と夫人が手にする折り畳みの椅子は、湯原にとってはなくてはならないものだった。歩くよりも、椅子に座ることの方が長いリハビリであったが、すべて「あの頃に戻りたい」という思いからであった。 「オレはゴルフが好きなんだ」

そうした確固たる思いこそが、その後、長い道のりになるリハビリ生活に耐える、唯一の支えでもあった。

人との出会いは、復活の大きな条件でもあろう。湯原自身は痛みに耐え切れず、実は体にメスを入れる手術の道を望んでいた。切ってしまえばこの痛みから逃れられるとの思いからだった。最終的にPNFという保存療法を選択したが、それは10年来の付き合いのあるトレーナー、市川繁之の薦めからだった。 「薦めというより絶対にメスを入れないでくれ、という強い姿勢だった。メスを入れても完治しない。だったら、PNFで絶対に治す。そこまでいわれれば、市川さんのその言葉を信じるしかないですから」

気の遠くなるようなリハビリに耐えられたのは、湯原の体を隅々まで知り尽くしている市川の存在も大きかった。4月(99年)いっぱいで退院、なんとか夫人とともに近所を散歩するところから、6月にはようやくサンドウェッジを振れるまでに回復した。復帰戦は6月末のミズノオープン。「リハビリがてら、試合に出てみれば」という市川の言葉がきっかけだった。

光が見え始めた。だが、まだ本来の自分ではないことに不満があった。

だが、この状態にことさらストレスをためていたのが、他でもない湯原自身でもあったのだ。というのも、ヘルニアの後遺症から左足の親指には、まったく力が入らない状態。稀代のショットメーカーだけに、微妙なボールの回転、距離のずれ。イメージ通りにならないギャップが、ストレスとなって湯原に襲い続けたのである。

「小さい頃からゴルフをやっているために、幸か不幸か微妙なズレを敏感に感じ取ってしまうんです。万全な調子でなくても、グリーンを狙って打つことはできる。パーオン率はそれを証明しているのだけれど、これは自分のゴルフじゃない。優勝争いをできるゴルフじゃないこともまた、自分が一番理解できてしまうんです」

それは湯原自身を悶々とさせる、新たな悩みのスタートでもあった。そして、これを解消してくれたのも、湯原の体の動きを知り尽くす市川トレーナーと同様、00年暮れ、ある人物との運命的な出会いをする。アメリカ人コーチのジョー・ティールの紹介で、出会った渕脇常弘がその人物であった。 「もう一人、湯原信光がいて、スウィングを見てくれたら、微妙な感覚を思い出せる、すぐに復活できるのに、と思っていた。その時に現れたのが、渕脇さんだったんです」

渕脇は高校時代、剣道で日本一に輝いた経歴の持ち主。その後、ボクシング転向を経て、海外の有名コーチに師事しゴルフのインストラクターになった人物である。ゴルフのインストラクターを目指した当時、湯原のスウィングを理想モデルにゴルフを学び、そのレッスン書を食い入るように読んだという、不思議な縁で結ばれてもいた。それは湯原が望んでもいた、「もう一人の湯原信光」でもあった。

「剣道で日本一に輝いた実績も示すように、渕脇さんは動体視力がなによりもすごい。スウィングを見て、すぐにボクのストレスの原因を理解してくれた。グリーンに乗せることはできても、ピンを狙っていくことのできない、その微妙なニュアンスをです。渕脇さんもまた、そうした微妙なニュアンスが、言葉ではなかなか選手に通じないことで悩んでいたようです。ボクにとっては、その安心感が何よりも心の支えになりました」

また、渕脇の所属する国際環境代表、大原隆は、メンタル面で「勝てる状態」を作り出すことに大きな支えとなった。大原は微弱電流による波動で、精神状態、脳波、ストレス、代謝状況などをすべて数値化。これによって、湯原は睡眠時間から栄養、運動量などをコントロールしていく。さらにクラブについては、ブリヂストンの担当者が湯原の要求に応えようと奮闘した。

「ボクは周囲の人に恵まれている」

と、湯原はいう。市川、渕脇、大原、そしてブリヂストンの担当者は、誰からというわけでもなくいつしか「チーム湯原」を結成していた。昨年暮れ、湯原の下に「3日間だけ時間をくれ」との渕脇から電話が入り、湯原を含めた5人が集い、復活のためのミーティングが開かれたのも、ごくごく自然の流れだった。

自分の「夢」が見えてきた。

9月1日、KBC久光製薬で湯原はツアー7勝目を挙げた。92年以来、実に10年ぶりの優勝であった。練習日には、湯原自身のデザインした新しいアイアンが届けられた。チーム湯原の復活のシナリオが、形となったひとつでもあった。一方で大会初日には、恩師の日大ゴルフ部の竹田監督の訃報が届く。最終日、湯原は、痛みに悩まされ続けた腰に喪章をつけて戦った。毎年、年賀状に「年間2勝」をノルマとして与え続け、誰よりも復活を期待していたのが竹田でもあった。最終日の13番、12メートルのイーグルパットは、そんな竹田の思いを乗せるかのように、カップに吸い込まれた。18番でウィニングパットを決めた湯原は、ボールをそっとポケットに忍ばせると、竹田の棺に収めている。

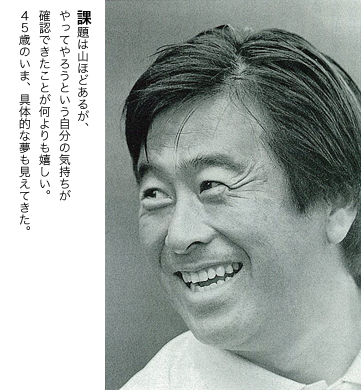

「竹田監督や中部さんが、ボクの背中を押してくれて優勝できたんだと思う。復活というまでには、まだまだ山の5合目くらいで、課題は山ほどあります。けれどこの状態で優勝できたのは大きな自信だし、自分の理想とするゴルフ、ゴルファーに向かって、まだまだやるべきことは多いし、やってやろうという気持ちが再確認できたことが何より嬉しい」

と、湯原。これまでケガや病気もあって、封印してきたアメリカへの挑戦も、具体的な目標になって見え始めてきたという。 「道具の進化や予防医学の進化によって、選手寿命は長くなっている。45歳で、まだまだ夢に挑戦しようと思えるゴルフを選んだことに、つくづく幸福を感じます。ゴルフはボクにとって、人生最高の遊び道具のような気がします。もしかすると神さまが、こんな風にやってみたら、こんな風にしてみたらと、課題を与えて続けてくれているんじゃないでしょうか。そう思うと、ケガや病気もまた、神様が与えてくれた課題だし、まだまだやれるとの思いは、神様が与えてくれたご褒美だったのではないでしょうか」

復活。湯原がこの二文字を可能にしたのは、「ゴルフが好き」という萎えることのない、情熱だった気がしてならない。